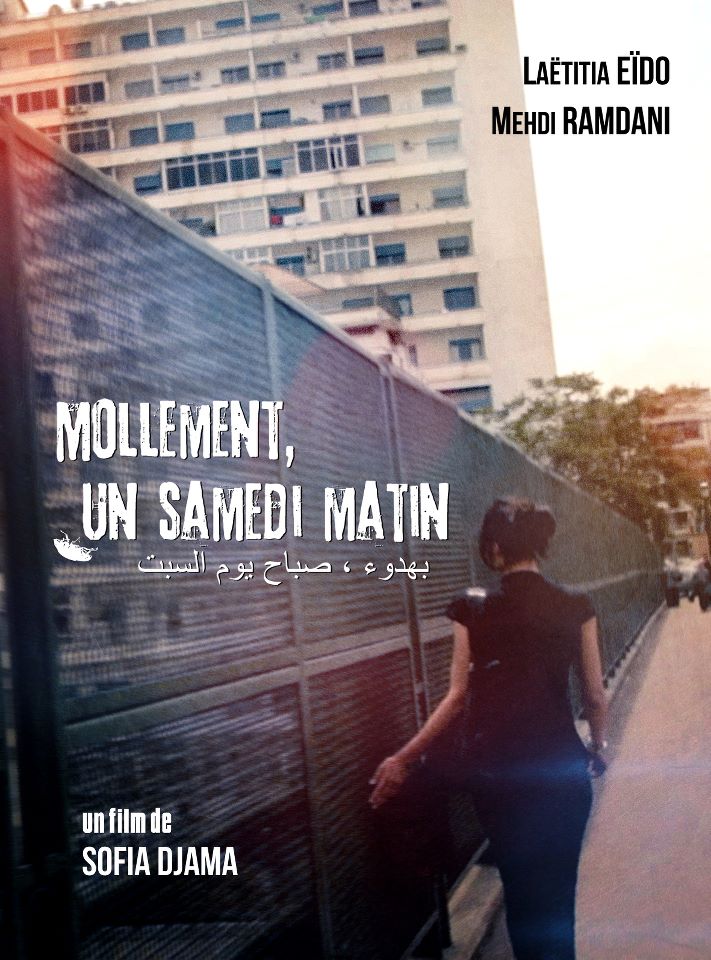

Débandade algérienne

Interview de Sofia Djama

Un soir, à Alger, Myassa rentre tard chez elle. Elle fait une mauvaise rencontre dans le hall de son immeuble. Le violeur, impuissant, est incapable de passer à l’acte. Arrivée chez elle, la jeune femme découvre que l’eau est coupée. Le samedi matin, Myassa a deux priorités : trouver un plombier pour pouvoir enfin se doucher, et porter plainte. C’est alors qu’elle recroise le chemin de son agresseur.

“C’est un film sur la société, une société dans laquelle tout le monde est malheureux, même les hommes.”

Chronique d’une Algérie en crise, Mollement un samedi matin, diffusé sur Arte en février dernier et primé au festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, est le premier court-métrage de Sofia Djama, réalisatrice algéroise. Pour Mashallah News, elle revient sur son désir de cinéma et sur l’immobilisme qui gangrène son pays natal.

Comment êtes-vous venue au cinéma ?

Je suis née à Oran et j’ai grandi à Béjaïa. J’y ai étudié deux ans à l’université, dans le département « Lettres et Langues étrangères », avant de partir pour Alger. Quand je suis arrivée à Alger, en 2000, le pays sortait de plus de dix ans de guerre civile. Quelque chose disait que c’était fini même si les attaques terroristes se poursuivaient autour d’Alger. Les gens sortaient énormément, des expatriés sont arrivés à ce moment-là, on pouvait les croiser en boîte de nuit. C’était une période de décadence, de retrouvailles avec la vie.

“C’était une période de décadence, de retrouvailles avec la vie.”

J’ai toujours voulu faire du cinéma mais avec la guerre civile, il n’y avait plus d’école de cinéma en Algérie. Alors j’ai fait de la pub, j’ai travaillé pour Publicis et d’autres multinationales. Mais en fait, il y avait très peu de tournages. Au début, c’était excitant mais pas très édifiant. Alors j’ai fait ce que je savais le mieux faire : je suis allée voir des films, notamment au ciné-club de l’association culturelle algéroise « Chrysalide ». En 2003, j’ai écrit un cycle de nouvelles regroupant plusieurs titres qui dépeignent des personnages aux tribulations nocturnes : Mercredi et demi, Jeudi moins le quart, Un vendredi parfait. Puis est venu Mollement un samedi matin en 2006, que j’ai ensuite adapté en scénario. Une chape de plomb s’était de nouveau abattue sur Alger depuis deux ans, la ville était devenue pesante.

D’où venait ce changement ?

Un nouveau rapport à la morale sociale s’est instauré. Un fort sentiment de culpabilité dans le rapport au plaisir a commencé à émerger. Les Algériens sont des gens très austères et cela peut s’expliquer par une frustration générée par le politique : de 1962 jusqu’à aujourd’hui, l’Algérie n’a jamais rompu avec la religion. La société a pris ses repères dans l’archaïsme religieux, dans un régime patriarcal. La guerre civile a été une guerre contre l’islamisme mais non contre l’archaïsme religieux, que l’Etat veut maintenir. L’Algérie dispose d’un ministère des Affaires religieuses qui est une institution d’Etat (les imams sont des fonctionnaires d’Etat chargés de lutter contre l’islamisme) utilisée pour prêcher.

Officiellement, ne pas faire le ramadan n’est pas puni par la loi en Algérie. Les plages restent ouvertes et des sauveteurs sont présents. Mais le ministère des Affaires religieuses a pourtant annoncé qu’il n’était pas souhaitable d’aller à la plage pendant le ramadan, de même qu’il ne fallait pas spéculer sur le prix des légumes pendant cette période. C’est une façon de culpabiliser les gens. Il y a une véritable instrumentalisation de la religion.

“Une chape de plomb s’était de nouveau abattue sur Alger depuis deux ans, la ville était devenue pesante.”

Les Islamistes en Algérie, ils n’égorgent plus, ils vendent des strings [référence à une scène de Mollement un samedi matin dans laquelle un homme barbu en djellaba tient un stand de sous-vêtements dans la rue, ndlr]. L’islamisme est tellement digéré aujourd’hui qu’il fait partie de nous. Le pire, c’est le type qui me tape sur l’épaule en me demandant : « alors on baise ? », parce que pour lui, je suis une femme « libérée ». Ce sont ces gens-là qui sont les plus dangereux : ceux qui tiennent de grands discours sur la liberté des femmes mais qui ne laissent pas sortir leurs sœurs de l’appartement.

C’est d’ailleurs de cette frustration dont parle Mollement un samedi matin.

Oui, il y a un énorme sentiment de frustration en Algérie. La société algérienne est une société inhibée qui a peur de vivre une histoire d’amour. Même sans être dans le religieux, on n’est plus dans le plaisir dans ce pays, mais dans le renoncement. On renonce petit à petit, on s’enferme. C’est l’autarcie, l’amertume qui prennent le dessus, on se sclérose. Tout devient mou, même l’opposition. Tu dois trouver un taxi qui ne te fait pas de remarques parce que tu rentres tard le soir chez toi, les jeunes qui passent dans la rue te traitent de pute. Du coup, le week-end, c’est mort, c’est lugubre.

“La société algérienne est dans l’envie mais pas dans le désir : les gens ne peuvent pas se toucher, alors ils se détestent.”

Alors, par la force des choses, je me suis retrouvée à faire ce que j’ai toujours dénoncé : une vie d’intérieur. Dans Mollement un samedi matin, on ne voit pas d’espace public. La seule perspective du film, c’est tout à la fin, quand on voit la mer, un début d’horizon un peu ouvert. Alger est une ville qui tourne le dos à la mer : tu peux la voir d’en haut mais pas la toucher.

C’est un film sur la société, une société dans laquelle tout le monde est malheureux, même les hommes. Myassa doit se battre juste pour exister. Le jeune homme qui l’insulte dans la rue, comment voulez-vous qu’il soit un homme alors qu’il n’a aucune perspective d’avenir : pas de boulot, pas de logement, la misère pour seul horizon. La société algérienne est dans l’envie mais pas dans le désir : les gens ne peuvent pas se toucher, alors ils se détestent. Mais si tu attaques et accules l’autre, la rencontre n’est pas possible. C’est un cercle vicieux qu’il faut briser.

Comment expliquer que l’Algérie ait sombré dans un tel climat ?

Je suis née en 1979, je suis moi aussi une enfant de la guerre civile. En 1997, à l’université de Béjaïa, 50 personnes ont été égorgées méthodiquement. La guerre civile a fait près de 280 000 morts. Comment voulez-vous créer une société qui a vécu cela ? Les Algériens sont capables du pire comme du meilleur. Ils sont capables d’une générosité comme d’une violence extraordinaires. C’est un pays schizophrène.

L’Algérie est fière de ses réserves pétrolières et de ses devises mais même pas fichue d’assurer un logement et un emploi dignes à ses citoyens. Un jeune homme qui n’a pas de boulot, comment voulez-vous qu’il emmène une jeune fille boire un verre, et où ? Les jeunes ne peuvent pas se rencontrer et ne peuvent pas s’aimer et cela crée de la frustration. Un loyer moyen à Alger, c’est 25 000 $ par an aujourd’hui et il faut payer un an à deux ans de loyer d’avance pour pouvoir s’installer.

“Les Algériens sont capables du pire comme du meilleur. Ils sont capables d’une générosité comme d’une violence extraordinaires. C’est un pays schizophrène.”

Comment le pays pourrait-il sortir de l’impasse que vous décrivez ?

Il faut fondamentalement que la société se prenne en charge. Il y a beaucoup d’incompétence dans ce pays. Parfois, les initiatives sont bonnes mais le système est d’une telle incohérence que tout finit par vous péter à la gueule. La première chose à revoir, c’est le système éducatif, qui fabrique des terroristes intellectuels. Je crois en une révolution intellectuelle et pense qu’il faut la provoquer. Nous n’avons plus d’élite dans ce pays, si ce n’est dans les bars, une élite désabusée, déprimée. Si nous n’entreprenons pas cette révolution intellectuelle et du système éducatif, nous resterons une société atomisée, démembrée.

On a la première presse indépendante du monde arabe avec 250 quotidiens mais ça ne suffit pas car la presse reste la vitrine du gouvernement. L’histoire de l’Algérie se limite au chauvinisme et à l’ultranationalisme : on a refusé de bâtir une nation. Même l’histoire de l’indépendance nous a été confisquée, nous sommes otages de l’histoire racontée par le FLN et le régime.

“On a la première presse indépendante du monde arabe avec 250 quotidiens.”

La reconquête de l’espace public est un enjeu fondamental en Algérie. Pour l’heure, on n’a pas le droit de manifester, sinon les flics arrivent et embarquent tout le monde alors même que le couvre-feu est officiellement fini. Dans le film, il y a une scène dans le commissariat où on voit le portrait de Bouteflika accroché au mur qui tombe : un système totalitaire et despotique ne peut pas tenir comme ça. Un beau jour arrivera quelqu’un d’assez éclairé pour comprendre qu’il faut reprendre le pays en main.

Et le rôle du cinéma dans tout ça ?

L’enjeu du cinéma est primordial. Et d’abord pour restituer des images. Je suis pour les documentaires, les fictions de type documentaire. Il faut que les Algériens se voient. C’est sain, nécessaire de se voir soi-même. On a aussi besoin de s’opposer : il faut que chacun fasse ses films, qu’on confronte les images. Alors il y a un vrai débat, une rencontre, une confrontation. Si une image ne te convient pas, libre à toi d’en proposer une autre.

“La première chose à revoir, c’est le système éducatif, qui fabrique des terroristes intellectuels.”

Le problème en Algérie, c’est qu’il n’y a pas de structures de base pour le cinéma, pas d’institutions, pas de distributeurs, pas d’écoles de cinéma. On ne peut pas parler d’une « industrie du cinéma ». Le seul cinéma qui existe, c’est le cinéma institutionnel lié à la télévision. En Algérie, il y a 5 à 6 films par an. On a même eu la prétention de parler de « Nouvelle Vague » du cinéma algérien mais il ne peut y avoir de « Nouvelle Vague » que s’il y a une confrontation idéologique. Le festival du film de Béjaïa a refusé de prendre Mollement un samedi matin alors même que les « Rencontres cinématographiques de Béjaïa » ont toujours prétendu être un espace de rencontre entre les réalisateurs et le public et non un espace de compétition.

“Mon film prend une énergie algérienne et j’ai fait des choix très précis à Alger qui sont autant de références pour un public algéro-algérois.”

Les Algériens ont-ils pu voir votre film ?

Non et c’est là l’une des difficultés du film : ne pas être visible par un public algérien. Même si le message du film, la mollesse, s’adresse à tous, je raconte aussi un film qui touche un public algérien. Mon film prend une énergie algérienne et j’ai fait des choix très précis à Alger qui sont autant de références pour un public algéro-algérois. A un moment par exemple, on voit un pont connu comme le pont des suicides : il y avait tellement de suicides de jeunes à cet endroit que la municipalité a dû installer des barrières.

Avez-vous d’autres projets en cours ?

J’ai un projet de documentaire sur un groupe de tailleurs de pierre qui font du rock chaoui dans un village de la région des Aurès où a eu lieu la première détonation de la guerre d’indépendance. Et je pense réaliser également une fiction.